Avec Le roitelet, je découvre l’univers de Jean-François Beauchemin, écrivain québécois (°1960). Son récit commence quand son frère et lui avaient treize et quinze ans : en l’absence du fermier, ils voient une de ses vaches s’écrouler, prête à mettre bas. « Ma théorie est que c’est à ce moment crucial qu’a basculé l’existence de mon frère. » Celui-ci, instinctivement, s’est saisi des pattes du veau pour le tirer et délivrer sa mère à bout de forces. Tout s’est bien passé, mais la nuit, l’aîné entend son frère sangloter dans la chambre à côté de la sienne et le lendemain, « les premiers signes de sa vertigineuse descente se manifestaient. »

Ayant connu jadis les excès de violence d’un jeune voisin d’immeuble qui, une fois traité par médicaments, était devenu paisible, en apparence, j’étais curieuse de lire ce récit, Folio primé l’an dernier, pour mieux comprendre comment la schizophrénie peut être vécue dans une famille. L’auteur lui-même s’est senti devenu alors « quelqu’un d’autre », « moins insouciant, plus préoccupé de l’avenir et, surtout, hanté par l’image fantomatique de [son] frère » et a commencé à vivre « plus ou moins en retrait des choses et du Monde ».

La maladie de son frère s’est manifestée progressivement : mélancolique au début, puis bizarre dans son comportement, avec des crises soudaines de lucidité : « Je suis de moins en moins réel. C’est atroce. » Dans ces moments où son frère cadet exprime son accablement, l’aîné le voit comme un « roitelet, un oiseau fragile dont l’or et la lumière de l’esprit s’échappaient par le haut de la tête » ou un « roi au pouvoir très faible, voire nul ». Un jour où il le voit perdre conscience après avoir sauté dans un étang, il lui porte secours et l’entend dire « Pourquoi m’as-tu sauvé ? » « Et c’était comme si j’avais ramené à la vie un fantôme dont les chaînes allaient tinter, désormais, dans les moindres recoins de ma vie, de ma raison, et derrière chacun de mes pas. »

Ce récit très émouvant de leur vie, depuis lors jusqu’à aujourd’hui, n’est pourtant pas pesant comme il aurait pu l’être. Le regard affectueux de l’écrivain sur son frère et surtout sa description des réactions des parents, des voisins, voire du chien et du chat, montrent à quel point la bienveillance et la patience aident à vivre. A présent que leurs parents sont morts et qu’eux-mêmes ont atteint la cinquantaine, l’accalmie attendue ne s’est pas produite : « Tout me reste à apprendre. »

Le pépiniériste du village a engagé son frère pour la belle saison, pour l’entretien des plantes, l’arrosage, tâches qu’il accomplit parfaitement. Mais son hygiène corporelle et sa tenue vestimentaire laissent à désirer. L’auteur et sa femme ont bien du mal à y remédier, tant ils rencontrent de résistance. Idem pour les médicaments antipsychotiques prescrits par le médecin ou pour remettre un peu d’ordre dans son petit logement. Un jour où ils se sont mis à ranger un peu, une brique lancée brise soudain la fenêtre et ils entendent « Fous le camp, le fou ! », mais ne trouvent personne dehors.

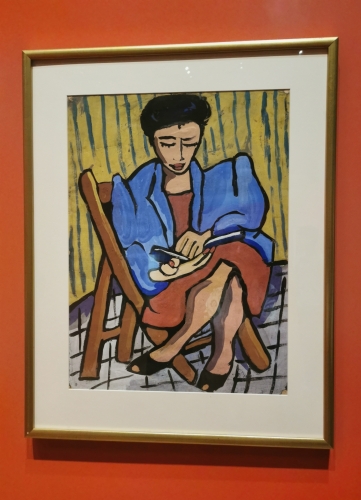

Malgré les difficultés, la complicité profonde entre les deux frères s’exprime dans leurs attentions l’un pour l’autre et aussi dans leurs conversations imprévues sur l’existence. L’auteur est athée, son frère croit en Dieu. Tous les deux ont une conception différente de l’âme et ils en discutent régulièrement. « La lecture me lasse, lâcha-t-il, si en m’autorisant à côtoyer les êtres elle n’ajoute rien à ma compréhension des âmes. Ce roman est un somnifère. »

Promenades avec le chien, observation des saisons, des oiseaux, des astres, entretien du potager et du jardin, la vie simple à la campagne les apaise, ils y ont des voisins, des amis sur qui compter. La tristesse de son frère, son constat impitoyable sur son état, ne l’empêchent pas d’être reconnaissant. A la pépinière, il déclare un jour : « Des millions d’êtres vivent sans amour. Aucun sans eau. Dans ce jardin, chez toi, tu m’as appris à donner les deux. »

Le romancier québécois réussit à insuffler un climat poétique et serein dans son récit de leur existence troublée par cette maladie grave et l’angoisse qu’elle suscite. Un critique de La Presse, tout en reconnaissant sa « plume délicate » l’a trouvé trop « distancié ». Gabrielle Napoli y a trouvé « La déchirante douceur du monde » (En attendant Nadeau).

Outre leurs états d’âme, Jean-François Beauchemin aborde dans Le roitelet la place de l’écriture dans sa vie, le rôle qu’y jouent les vivants, les fantômes, les rêves. Quand son frère a eu terminé la lecture du manuscrit, lui qui avait mis l’écrivain au défi d’écrire un livre où rien ne se passe, lui a dit que « Oui, presque rien n’arrive dans cette histoire, mais tout y a un sens. »